10月22日,我院“独墅湖大师讲堂”特邀苏州大学神经科学研究所徐广银教授,以“嘌呤受体与慢性疼痛”为主题,带来一场兼具学术深度与临床价值的精彩讲座。苏州大学附属第四医院副院长周亚峰教授,创新转化平台学科带头人何军教授出席活动。我院麻醉手术科、疼痛科、精神医学科、创新转化平台、临床检测中心等科室的医护与科研人员参与,共同探索慢性疼痛防治的分子机制与临床转化路径。

会议伊始,周亚峰教授向徐广银教授拨冗授课表示热烈欢迎与衷心感谢。他表示,慢性疼痛是临床诊疗的重点与难点,徐广银教授深耕嘌呤受体与疼痛研究近三十载,成果卓著、见解精深,此次讲座将为我院相关领域的临床实践与科研创新带来重要启迪;希望参与人员能够把握交流契机,积极互动研讨,推动学术成果与临床应用的深度结合。

徐广银教授在神经科学领域,尤其在慢性疼痛及其负性情绪的表观调控与神经环路机制研究方面建树颇丰,在Neuron、Nature Communications、PNAS、GUT等国际顶尖期刊发表高质量学术论文百余篇;先后主持国家自然科学基金重点项目4项、重点国际合作项目1项,在学术界具有广泛影响力。自1998年起,他便聚焦于嘌呤受体研究,近三十年始终围绕“嘌呤与疼痛”两大核心持续深耕,形成了以慢性内脏疼痛为特色的研究方向,其团队在该领域的研究水平稳居国内前列。

讲座中,徐广银教授生动阐释疼痛传导机制,以“4×100米接力赛”作比:外界刺激首先被“第一棒”初级感觉神经元捕获,通过“信号转导、传导、传递”三大功能,将信息传递至“第二棒”脊髓背角神经元;随后信号由“第三棒”丘脑神经元接力,最终抵达大脑皮质形成痛觉。他特别强调,初级感觉神经元需具备“反应迅捷、爆发力强、持续传导”三大特质,正如接力选手般,任一环节“掉棒”或“减速”,都将阻滞疼痛信号的传递进程。

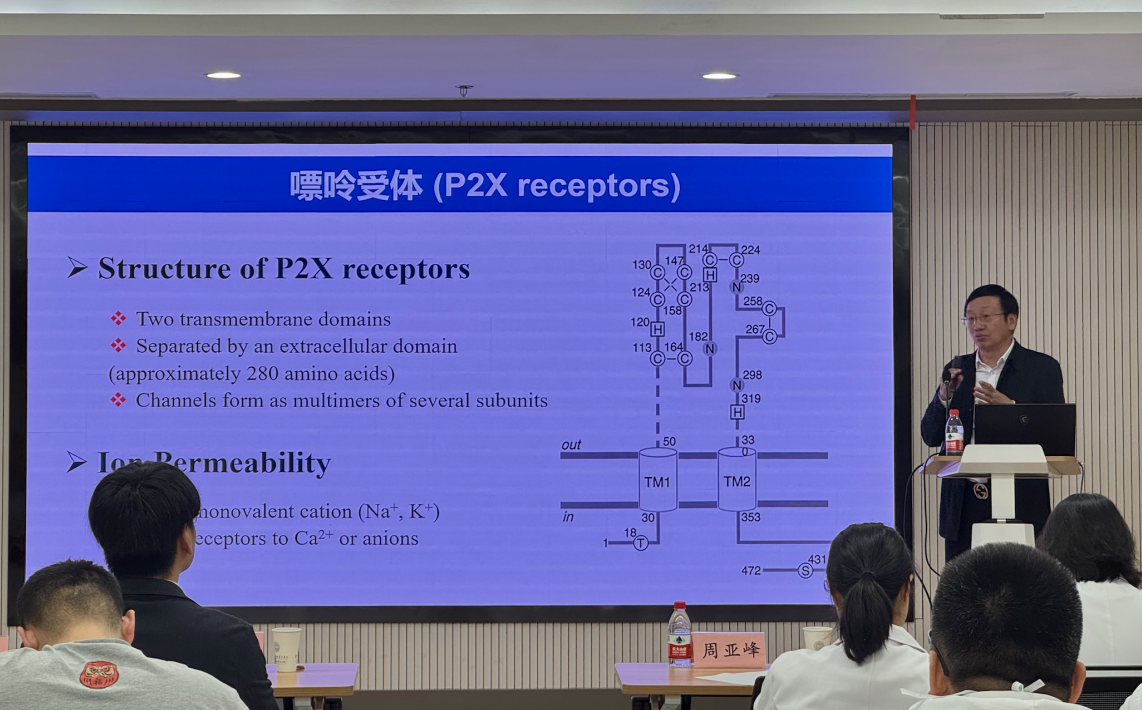

结合团队研究成果,徐广银教授逐一解析嘌呤受体在不同疼痛类型中的作用:在炎症性疼痛模型中,P2X7受体激活会促进巨噬细胞释放炎性因子,加剧疼痛敏化;在神经病理性疼痛中,P2X3受体在受损神经中表达上调,参与疼痛的长期维持;而在糖尿病性神经痛中,其团队发现嘌呤受体的表观调控机制——DNA甲基化失衡导致受体表达增加,加剧疼痛。

临床转化方面,徐广银教授分享了团队在慢性内脏疼痛中的研究:通过荧光标记技术精准定位支配胃肠道的迷走神经元,结合膜片钳、激光捕获显微切割等技术,明确嘌呤受体在这类神经元中的表达与功能,为功能性胃肠病的疼痛治疗提供靶点。

互动环节,现场人员围绕临床转化、跨领域合作等问题热烈讨论。徐广银教授结合自身科研历程分享心得:“科研贵在坚持与专注,方能形成特色、铸就亮点。”并且鼓励年轻科研人员结合兴趣与需求找准方向,在各自的深耕领域形成学术特色。

讲座尾声,何军教授总结表示,徐广银教授的分享不仅解析了嘌呤受体调控疼痛的分子机制,更传递了“坚持聚焦”的科研精神,为我院开展慢性疼痛精准治疗研究提供了重要启示。未来,医院将推动与苏州大学神经科学研究所团队的合作,加速相关研究的临床转化,为科研与临床融合搭建桥梁,助力提升医院诊疗与科研水平。