当严重的气道狭窄袭来,每一次呼吸都可能成为“生死考验”,对于78岁的龚先生而言,这样的危机在半年内两度降临。苏州大学附属第四医院呼吸与危重症医学科蒋军红主任团队以精准的诊疗和果断的操作,为龚先生重新打通了“呼吸通道”,解除生命危机。

初遇危机:食管肿瘤压迫气道,I型呼吸衰竭险致命

时间回溯到年初,龚先生无明显诱因出现声音嘶哑,偶尔饮水呛咳,起初未在意的症状,却在随后的检查中指向了令人揪心的结果——喉镜提示左侧声带麻痹,头颈胸CT发现左上纵隔占位,高度怀疑恶性病变;进一步胃镜活检确诊“食管上段鳞状细胞癌”,PET-CT显示肿瘤已包绕食管,甚至可能累及甲状腺与淋巴结。

尽管龚先生尝试了一些治疗,但病情的进展远超预期。3月20日,因纵隔肿物持续压迫气管,他出现严重胸闷、气急,被紧急送往苏大附四院呼吸与危重症医学科。入院时动脉血气分析提示I型呼吸衰竭(重度),氧饱和度持续走低,呼吸微弱,生命体征岌岌可危。

“患者气道狭窄已达90%,必须立刻干预!”蒋军红主任第一时间评估病情,果断启动紧急救治方案:予无创呼吸机辅助通气维持氧供,同时用哌拉西林钠他唑巴坦、左氧氟沙星抗感染,伏立康唑针对性抗黄曲霉菌,甲泼尼龙减轻气道炎症,并同步调控血压、血糖,雾化化痰等综合治疗。

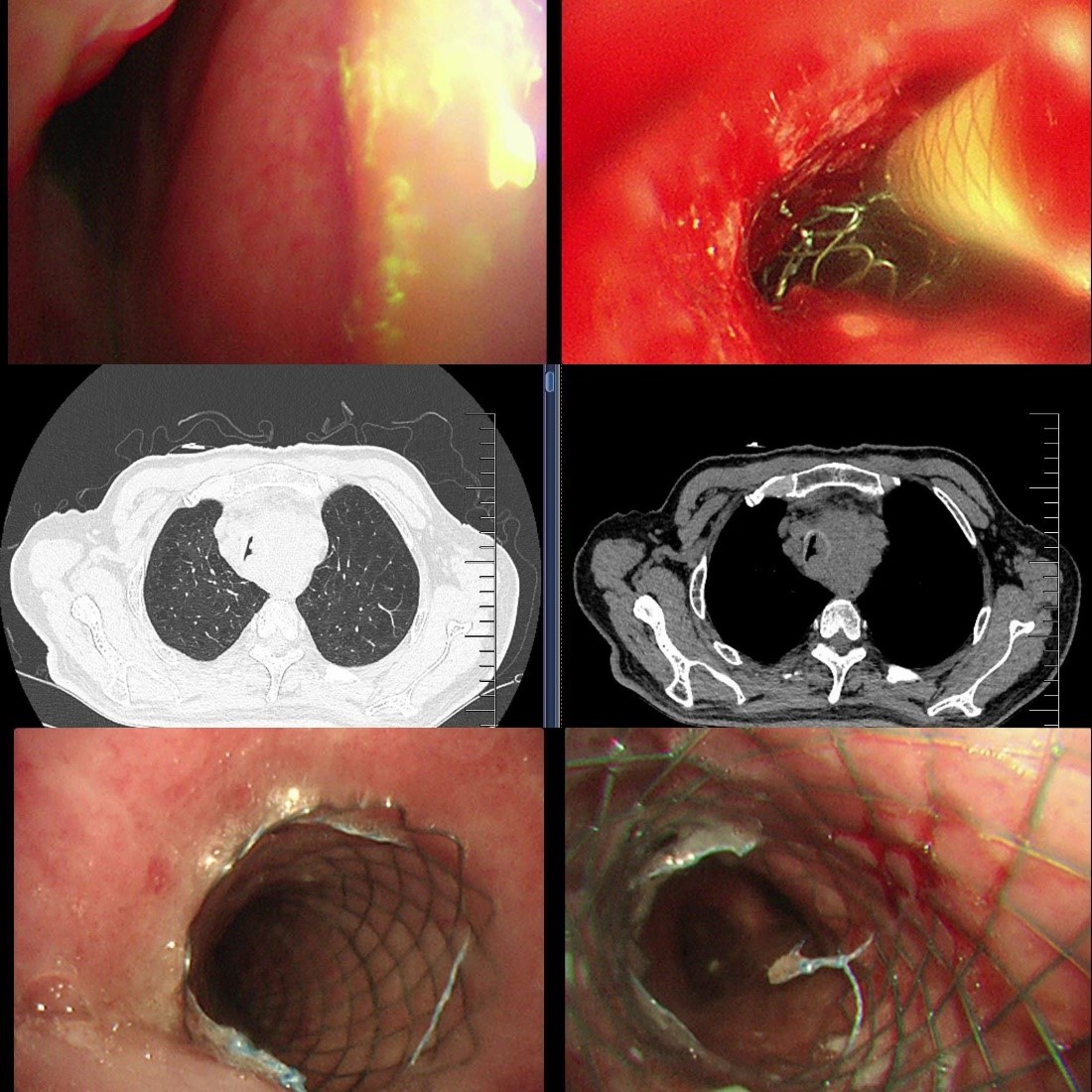

迅速排除手术禁忌,蒋军红主任团队为龚先生实施“支气管镜下主支气管支架置入术”。术中可见声门下4cm处气管呈混合性狭窄,狭窄长度约2cm,团队精准定位后,成功置入一枚16×40mm金属裸支架。术后2天复查气管镜,支架贴壁良好,仅少量肿瘤从网眼生长,经APC消融治疗。龚先生的胸闷、气喘明显缓解,顺利出院继续后续肿瘤治疗。

再陷险境:支架内新生物阻塞,95%狭窄再度“锁喉”

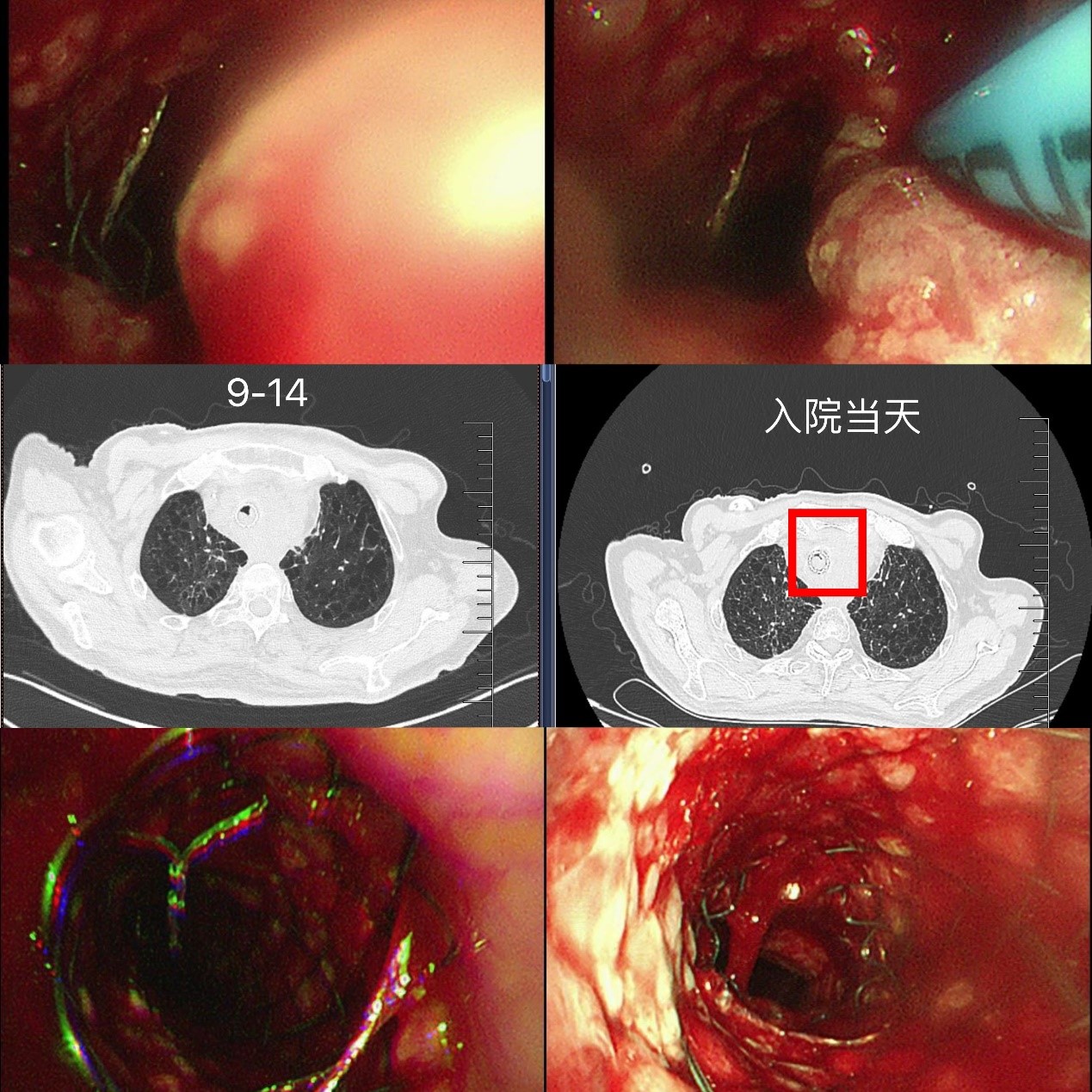

出院后,龚先生在苏大附四院肿瘤科接受了放疗(食管肿瘤灶及转移淋巴结)、替雷利珠单抗免疫治疗联合替吉奥口服化疗,8月复查时虽提示纵隔占位增大、局部压迫食管气管,但整体状态尚可。然而,9月中旬,他再次突发胸闷气喘,此时的龚先生虽神志清楚但精神极差,饮食睡眠受严重影响,不能平卧。龚先生被紧急送至我院急诊,收住入院,患者在无创呼吸机辅助下仍呼吸急促、呼吸窘迫。蒋军红主任团队为其紧急手术治疗,在手术室气管镜镜下景象触目惊心:原支架上端新生物已几乎完全阻塞气道,狭窄程度接近95%,且伴有活动后出血,随时可能因血块堵塞或缺氧危及生命。

蒋军红主任团队冷静制定策略:使用APC(氩等离子凝固术)对新生物进行局部消融,减少阻塞,稀释肾上腺素、冰盐水止血,随后快速的在原有支架腔内最狭窄部位,精准叠加置入一枚12×30mm金属裸支架。操作过程顺利,术后支架通畅度显著提升,远端管腔无明显狭窄,同步留取灌洗液送检明确感染与肿瘤情况。

术后,龚先生间断出现咯血,团队加强止血治疗后症状好转;因食管狭窄严重无法进食,联合介入科置入空肠管进行鼻饲营养支持。经过一周的精心护理,他的胸闷气喘症状基本消失,生命体征平稳,于近日带药出院。

技术背后:聚焦老年重症患者,构建“精准介入+多学科协作”救治体系

两次成功救治的背后,是蒋军红主任团队对老年重症患者治疗痛点的深度破解。据蒋主任介绍,像龚先生这样的食管癌合并气道梗阻患者,常面临三大难题:一是年龄大、基础病多,无法耐受开胸手术;二是肿瘤进展快,气道狭窄易反复,需快速响应;三是治疗需兼顾“救命”与“保质量”,治疗需兼顾“快速解除危急”与“减少后续损伤”,努力提升患者生活质量。

为此,团队多年来深耕气道介入技术创新:气道支架技术”解决首次梗阻,到“支架腔内叠加技术”破解二次狭窄,每一项技术优化都围绕“微创、精准、长效”展开。团队始终以支气管镜微创技术为核心,结合多学科协作(呼吸科、肿瘤科、血管外科与介入科等),为患者制定个体化方案。

气道就是患者的“生命通道”,医生的责任就是守住这条通道,蒋军红主任表示,未来团队将继续优化气道介入技术,针对不同类型的气道梗阻研发更适配的支架方案,帮助更多像龚先生这样的老年重症患者,既能解除危急,又能拥有更高的生命质量。如今,龚先生已顺利出院,后续将在苏大附四院继续接受肿瘤综合治疗与随访。这两次跨越半年的“生死救援”,不仅是苏大附四院呼吸与危重症医学科危急重症救治能力的体现,更彰显了以蒋军红主任为代表的医者们,用专业与责任为患者筑起“生命防线”的仁心担当。