在生活中,我们大部分人对于颅内动脉瘤了解的不多,其实,每100个成年人中,大约就有7个人患有颅内动脉瘤。因为很多人没做过相关专业检查,在不发病的情况下也没有症状,所以这个疾病常常被人忽略。颅内动脉瘤一旦破裂,将会严重危及生命,致死致残率极高。因此,颅内动脉瘤也被称为颅内的“不定时炸弹”。

1937年,Dandy进行了首例颅内动脉瘤外科夹闭手术,之后颅内动脉瘤夹闭术逐渐成为主要的治疗方法。20世纪90年代,电解可脱性弹簧圈的出现开创了颅内动脉瘤治疗的新纪元。

由于弹簧圈栓塞术比外科夹闭术有更高的生存率和更少的并发症,且随着球囊和支架辅助栓塞技术及3D生物凝胶涂层弹簧圈等新技术和材料的出现,其逐渐成为了治疗颅内动脉瘤的首选方式。但大型、巨大型、宽颈或梭形动脉瘤对于术者仍具有较大的挑战。

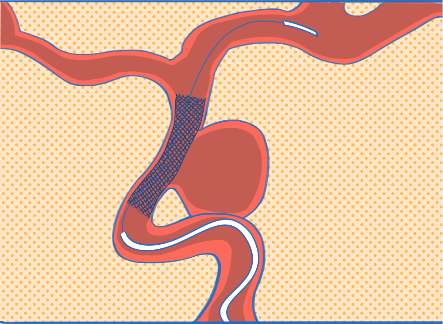

颅内动脉瘤发生、进展和破裂的一个主要因素被认为是血流动力学障碍,故动脉瘤的治疗目标是重建血管壁和纠正血流动力学紊乱。近年来新发展的血流导向装置具有血流动力学和生物学的效应,可以通过改变血流方向促进动脉瘤内血流淤滞并形成血栓;同时促进支架内的内皮细胞和新生内膜组织增生,进而依靠瘤颈的内膜化达到修复载瘤动脉的作用。血流导向装置的出现使巨大的囊性或梭形动脉瘤的治疗模式由瘤体栓塞转为载瘤血管的重建。这是一项革命性的飞跃,开创了颅内动脉瘤介入治疗的新纪元,使得介入治疗更加方便快捷。

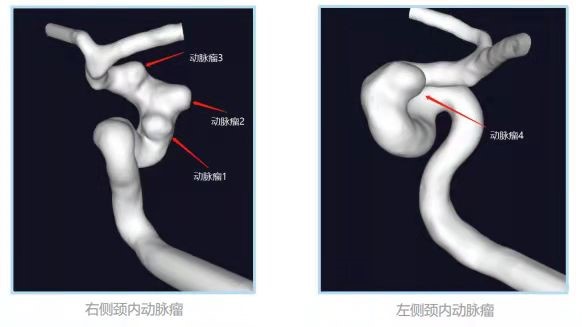

我院神经外科已通过密网支架成功治疗一例颅内多发动脉瘤。黄女士,女性,57岁。今年6月份参加健康体检,头颅MRA提示右侧颈内动脉3枚动脉瘤,左侧颈内动脉1枚动脉瘤。体检医生告知黄女士,颅内有4枚动脉瘤,黄女士非常焦虑,通过朋友介绍,网上查询大量资料,慕名来到苏州大学附属独墅湖医院黄煜伦主任门诊进行了详细咨询。患者无任何相关症状,既往有高血压病史3年,口服降压药物血压控制良好,黄主任在得知患者双侧颅内多发动脉瘤均为未破裂的情况下,建议患者进一步在我院完善了头颅CTA,通过大数据智能评估动脉瘤的破裂风险。

我院头颅CTA结果:提示双侧颈内动脉多发动脉瘤

动脉瘤破裂智能风险评估

评估结果显示右侧颈内动脉中动脉瘤2(见上图)破裂风险较高。黄煜伦主任告知黄女士右侧3枚动脉瘤中的1枚破裂风险高,需要进一步治疗,并告知介入置入密网支架手术方式可以同时解决右侧颈内动脉串联的3枚动脉瘤,左侧颈内动脉瘤破裂风险较低,可以暂时观察,黄女士在充分了解自己的病情后,积极要求接受介入手术治疗。

接下来,黄煜伦主任组织神经外科介入团队进行了详细的术前规划。

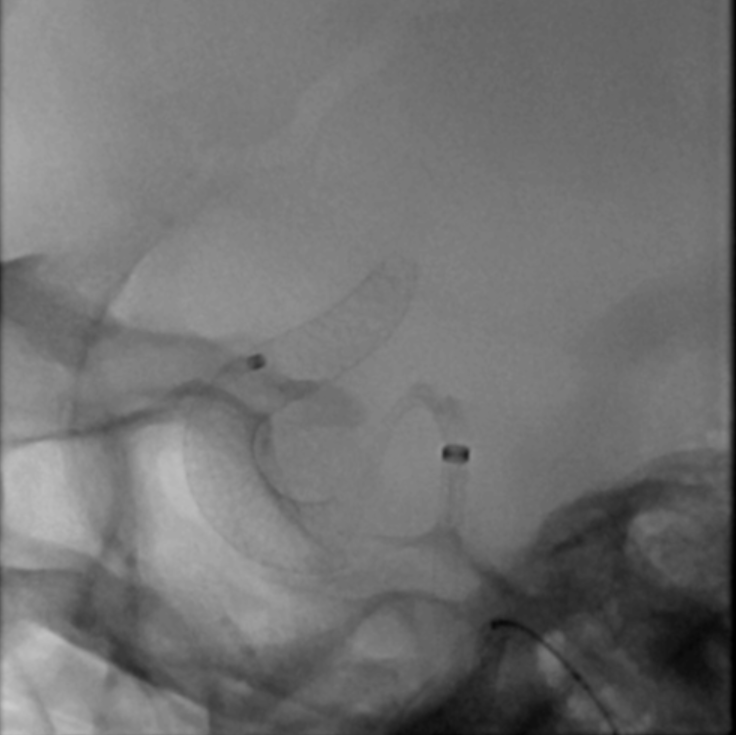

1.术前密网支架手术方案,PED 4.75*30mm

2. 术前用药

阿司匹林 100mg qd (9天)

氯吡格雷 75mg qd (9天)

3. 血小板功能检验

在做好了充足的术前准备后,我科介入治疗团队给黄女士进行了密网支架置入术。

手术过程

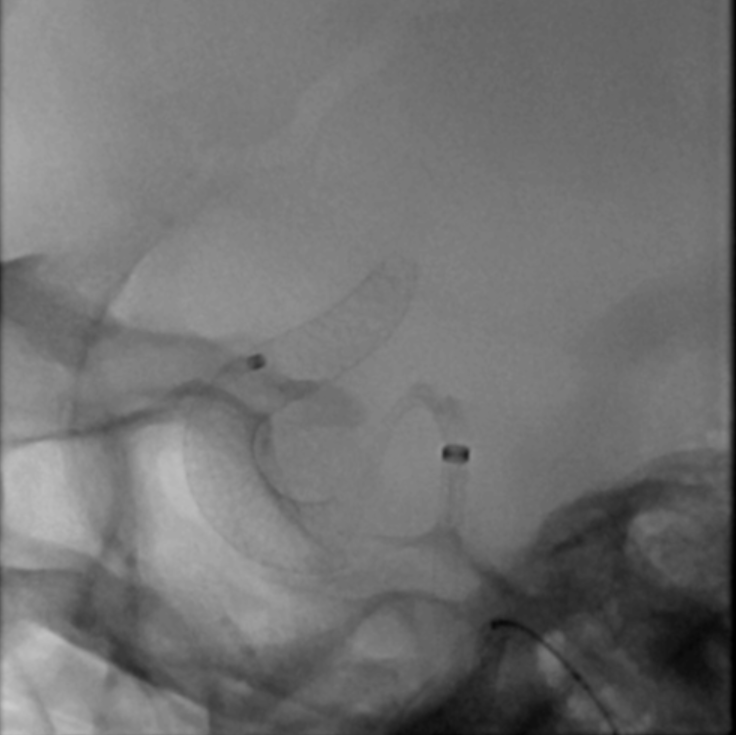

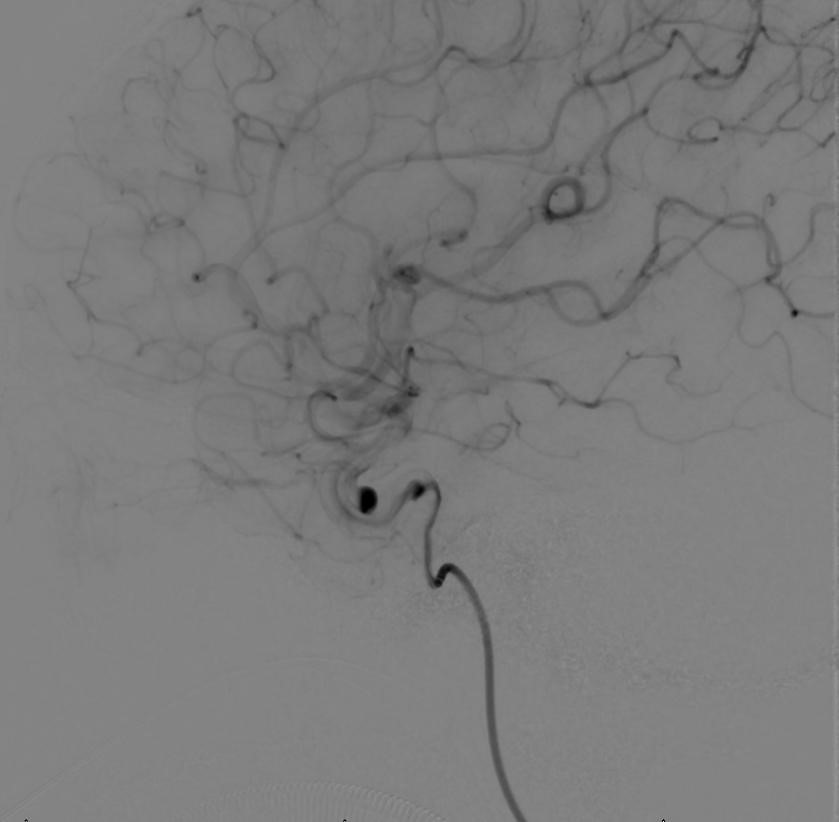

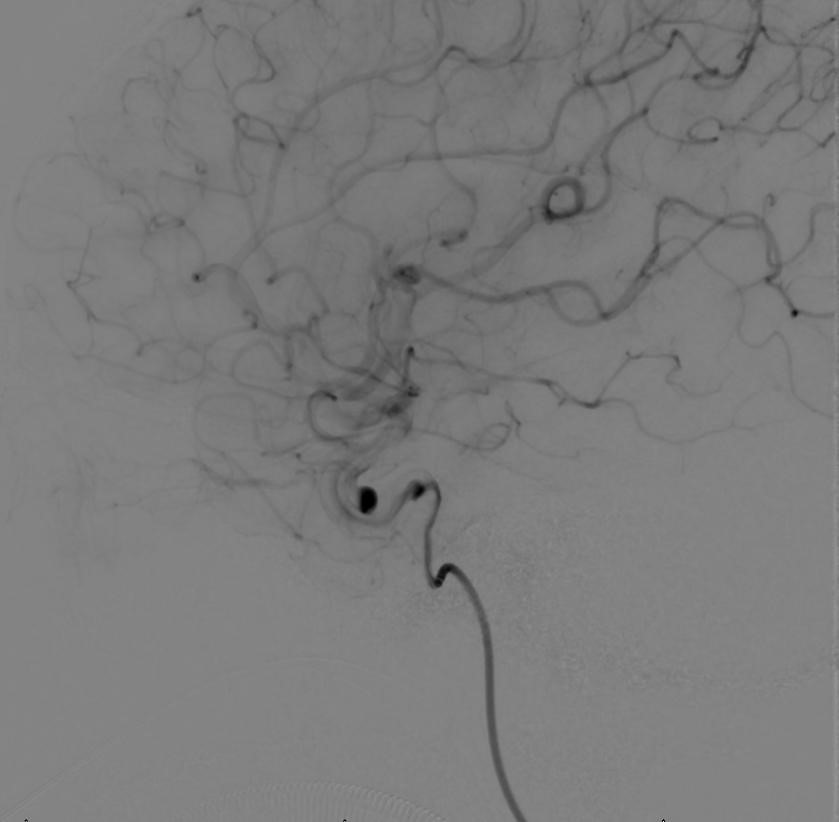

支架导管到位后,缓慢释放血流导向密网支架。

释放完全,即刻可见造影剂在动脉瘤腔内滞留

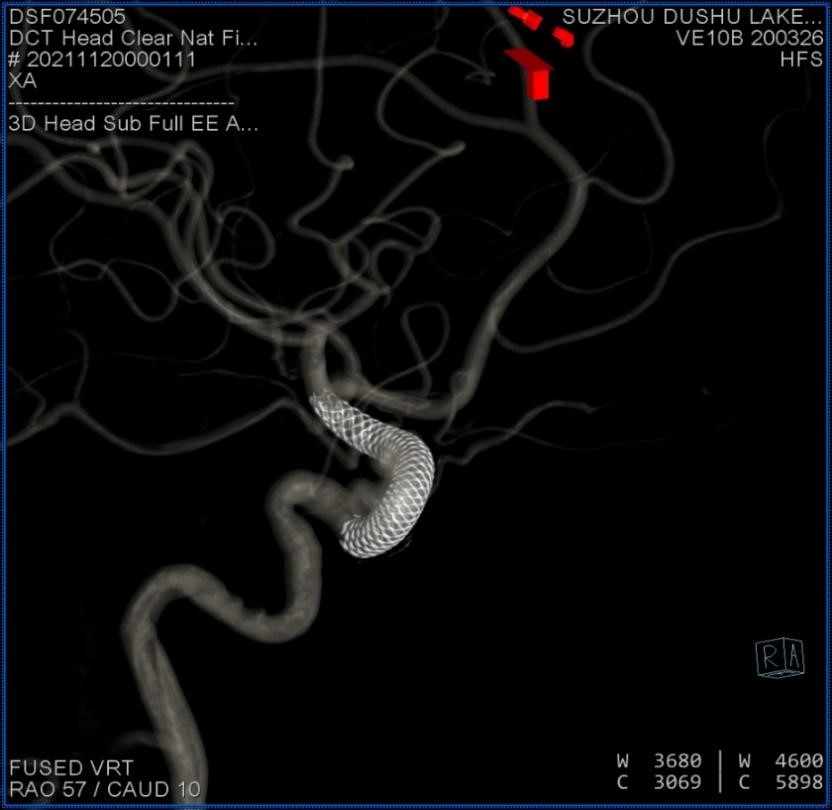

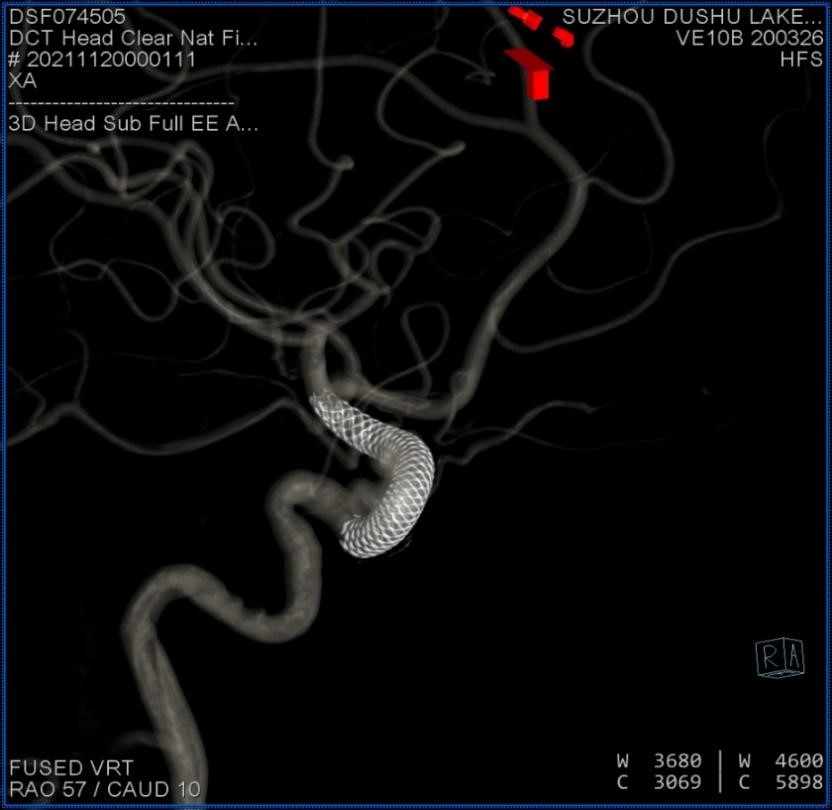

术中Dyna CT提示支架释放良好

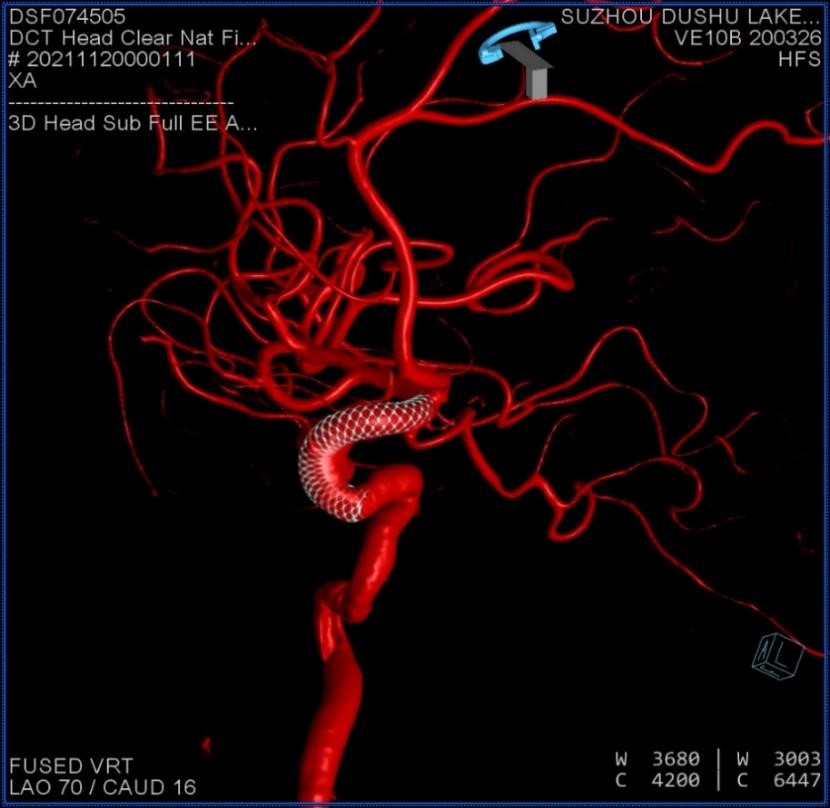

术中影像融合提示支架贴壁良好

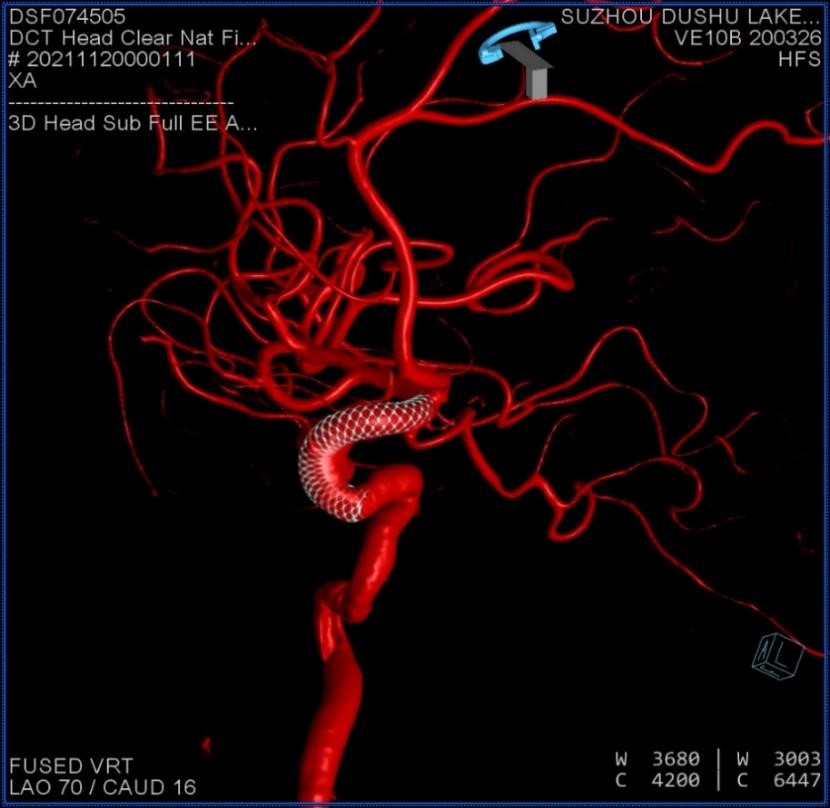

眼动脉,脉络膜前动脉,后交通动脉血流无影响

血流导向密网支架重建

术后王女士恢复非常好,无任何手术并发症,术后第二天即正常进食,对手术效果满意的喜悦笑容洋溢在脸上。王女士于术后第三天即开心地办理了出院,自主走出病房。

术者体会总结:

1. 血流导向密网支架是治疗多发动脉瘤的首选技术之一,可以简便高效地覆盖瘤颈,降低手术难度,提高有效性和安全性,长期效果良好。

2. 多发动脉瘤,单纯依靠弹簧圈栓塞,有较高复发风险,配合血流导向密网支架则能够更好地改善预后。

3. 选型前建议精准测量载瘤动脉远近端血管直径以及所需覆盖的长度,远端锚定距离尽可能充足,在释放过程中尽可能缓慢,稳扎稳打,注意随时调整系统张力,防止支架移位,

4. 患者术后即时造影效果良好,还需定期随访。